Comandante Generale della Guardia di Finanza

Condividi

Il narcotraffico rappresenta uno dei principali mercati illeciti del XXI secolo che determina profondi effetti economici, sociali e politici nei paesi produttori e consumatori.

A livello mondiale, le stime più recenti ed accurate evidenziano che, nel 2022, oltre 290 milioni di persone, circa il 5% dei soggetti con età compresa tra i 15 e i 64 anni, hanno fatto uso di droghe.1

Un fenomeno in costante ascesa e globalizzato, che le organizzazioni criminali sfruttano avvalendosi dell’interconnessione delle reti di comunicazione e del commercio mondiale per sviluppare sinergie volte a garantire le catene di approvvigionamento degli stupefacenti.

Tali “modelli operativi” hanno mostrato, peraltro, una notevole resilienza agli shock esterni derivanti dalle recenti crisi globali, in particolare quella generata a seguito della pandemia da Covid 19 durante la quale si sono notevolmente sviluppate le compravendite illecite nel dark web, e all’instabilità politica di alcune aree geografiche2, tra cui il conflitto russo-ucraino e l’ascesa al potere dei Talebani in Afghanistan, cui è conseguito il bando delle coltivazioni dell’oppio3 e una riduzione delle quantità di tale prodotto sul mercato illecito.

In tale complesso scenario geopolitico, le organizzazioni criminali operanti nell’Unione – che possono fare affidamento sulle più avanzate tecnologie di comunicazione e su ‘specialisti’ che offrono le proprie competenze per agevolare le condotte delittuose dei grandi gruppi delinquenziali – hanno diversificato e variato sia le rotte sia le metodologie dei traffici, talvolta anche coordinandoli dall’esterno dei confini unionali, rendendo il narcotraffico una delle più gravi minacce alla sicurezza europea.4

Per acquisire una cognizione immediata dell’attuale “livello di rischio”, giova richiamare un recente studio5 dell’Agenzia Europol che ha identificato ed analizzato gli 821 gruppi criminali più pericolosi operanti nell’UE, composti da oltre 21.000 associati. Di questi, oltre il 50% ‘gestirebbe’ un diversificato ‘portafoglio’ di condotte delittuose, tra cui il traffico di stupefacenti, che è risultato essere l’unica attività illecita sviluppata dal 36% dei sodalizi esaminati, in ragione dell’alta redditività prodotta.

Per ciò che attiene al rischio ‘sociale’, tale fenomeno illecito rappresenta una minaccia alla popolazione sia in relazione alla commissione dei reati droga-correlati (come omicidi, gambizzazioni ed estorsioni), per i quali in diversi Paesi dell’UE è stato registrato un vertiginoso aumento, sia in ragione della commercializzazione di una sempre più ampia varietà di narcotici di purezza e potenza elevate, che garantiscono alle organizzazioni criminali l’apertura di “nuovi mercati” e la possibilità di avviare vantaggiosi business.

Si fa riferimento, in particolare, alle nuove sostanze psicoattive o agli oppioidi sintetici la cui fabbricazione – effettuata anche in piccoli laboratori clandestini tramite strumenti facilmente reperibili – si basa su molecole prevalentemente di origine sintetica di difficile catalogazione nelle Tabelle internazionali e dannose per la salute poiché, spesso, sconosciute agli operatori sanitari. Tra i trend emergenti rileva particolarmente la diffusione dei fentanili, che hanno provocato una grave situazione emergenziale soprattutto nel mercato statunitense.

In un sistema così complesso, il narcotraffico costituisce la parte fondamentale di una più ampia e complessa “impresa criminale globale” il cui funzionamento operativo è garantito da una consolidata “cooperazione internazionale” tra diversi network criminali, con impatto considerevole anche sul tessuto economico-legale.

Solo in Europa, sulla base di dati afferenti al 20216, il mercato delle droghe è stato stimato in 31 miliardi di euro, circa un quinto dei “proventi globali” della criminalità7, confermandosi una delle principali attività generatrici di profitto per il crimine organizzato.

A fronte di flussi di capitali così ingenti, nel 2020 e nel 2021, in ambito unionale sono stati eseguiti sequestri di patrimoni per oltre 4 miliardi di euro, pari a solo il 2% dei proventi illeciti prodotti annualmente.8

Per comprendere da un punto di vista finanziario il “volume d’affari” generato dalle droghe, occorre considerare che il valore dei narcotici, dalla produzione alla “minuta vendita”, può raddoppiare o addirittura quadruplicare: si pensi alla cocaina, il cui prezzo “all’ingrosso” si attesta sui 37mila euro per chilogrammo e che arriva a costare al consumatore finale anche 84 euro al grammo, o alla marijuana che dai circa 2.400 euro al chilo viene venduta “al dettaglio” dieci euro al grammo.9

Per cui, esemplificando, un sequestro di una tonnellata di cocaina effettuato in un’area portuale, ossia una delle principali “porte d’ingresso” nel territorio nazionale, sottrae alla criminalità un potenziale ‘affare’ che, nelle “piazze di spaccio”, potrebbe arrivare a fruttare oltre 84 milioni di euro.

Tali masse di denaro, in parte, vengono utilizzate per alimentare il funzionamento del “motore dell’illecito”, ad esempio acquistando ulteriori partite di narcotici o per promuovere sistemi corruttivi funzionali ai sodalizi per lo sviluppo delle proprie attività illegali, in parte sono ‘investite’ nel tessuto economico legale.

In tale ultimo caso, nasce l’esigenza di ‘mascherare’ la natura criminale dei proventi e, pertanto, sono stati ideati diversi meccanismi, paragonabili ad un “sistema di filtraggio” a più livelli, che consentono di recidere il legame con la genesi della ricchezza illecita per attribuirle una parvenza di legalità.

La sempre maggiore integrazione dei profitti nel tessuto economico sano10 ha quale diretta conseguenza la correlata generazione di fenomeni distorsivi delle regole commerciali, pregiudicando, spesso, la sopravvivenza delle imprese: è qui che la Guardia di Finanza – grazie alle sue esclusive potestà in ambito economico e finanziario – interviene efficacemente, agendo sia sotto il profilo preventivo sia repressivo, a protezione del sistema produttivo del Paese e dei cittadini.

Il ‘riciclaggio’ di denaro ‘sporco’, oggigiorno, in un connubio tra metodi tradizionali e innovazione, fa leva sia su procedure consolidate (legate all’uso del contante) sia digitali (come l’uso di applicazioni per gli smartphone o le valute virtuali).

Tra le tecniche più risalenti nel tempo certamente si deve annoverare il ricorso agli ‘spalloni’, ossia soggetti che trasportano denaro o preziosi da una città all’altra – spesso in nazioni differenti – occultandoli sulla persona o anche in doppifondi ricavati nei veicoli, in cambio del pagamento di una ‘commissione’ per il servizio svolto.

Ma deve farsi menzione dei sistemi 2.0, ormai ugualmente diffusi, come il ricorso a:

• fittizie transazioni commerciali poste in essere al solo scopo di giustificare movimentazioni di denaro, prevalentemente verso l’estero;

• tecniche di trasferimento delle rimesse di valuta all’estero, tramite canali informali (c.d. underground banking o alternative remittance system).

I sistemi di rimessa alternativi – tra cui il c.d. hawala – in particolare, sembrano essere molto diffusi per la ‘ripulitura’ dei proventi derivanti dalle vendite dello stupefacente sul mercato o per saldare i ‘carichi’ ricevuti:

• essendo in grado di ‘gestire’ enormi quantità di denaro contante, senza movimentare fisicamente le somme;

• offrendo, al contempo, un rischio limitato di individuazione delle transazioni e una significativa capacità di aggirare i presidi normativi per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio11;

• garantendo costi bassissimi per le transazioni.

L’operatività di tali modelli si basa su soggetti (raccoglitori), prevalentemente di origine straniera, che fungono da “centri di raccolta” di moneta liquida delle organizzazioni criminali e che hanno “collegamenti operativi” con altri connazionali, parte di un più ampio “circuito criminale transnazionale”, dislocati diffusamente in ogni nazione, tutti legati da un solido rapporto di conoscenza: “La fiducia e la parola data sono princìpi cardine: è in gioco la reputazione di entrambe le parti coinvolte nella transazione. Il mancato rispetto della parola data può portare all’esclusione o al fallimento”12.

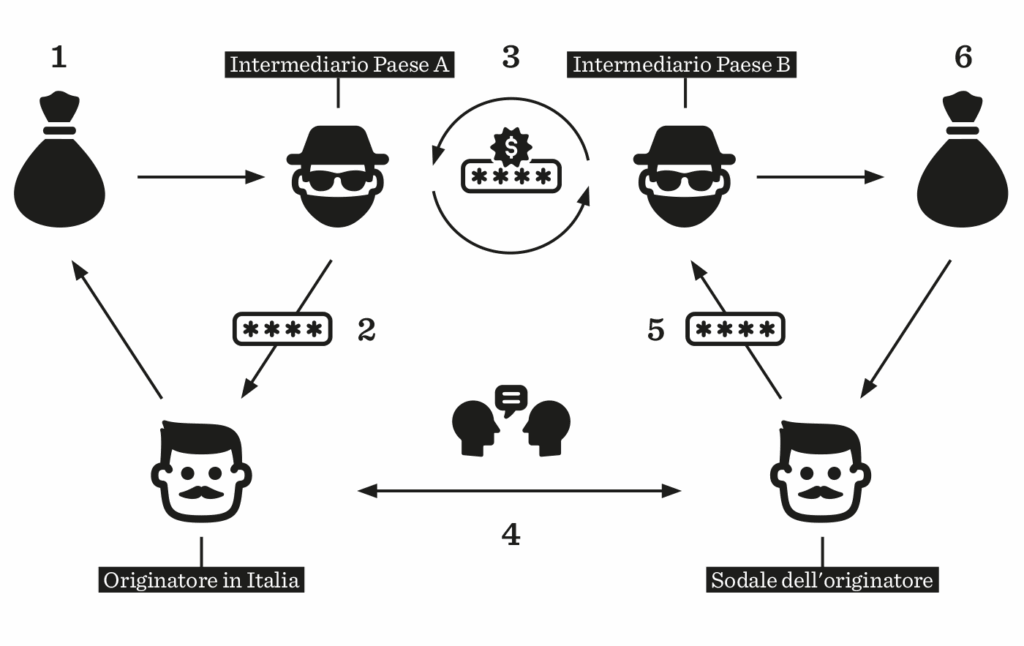

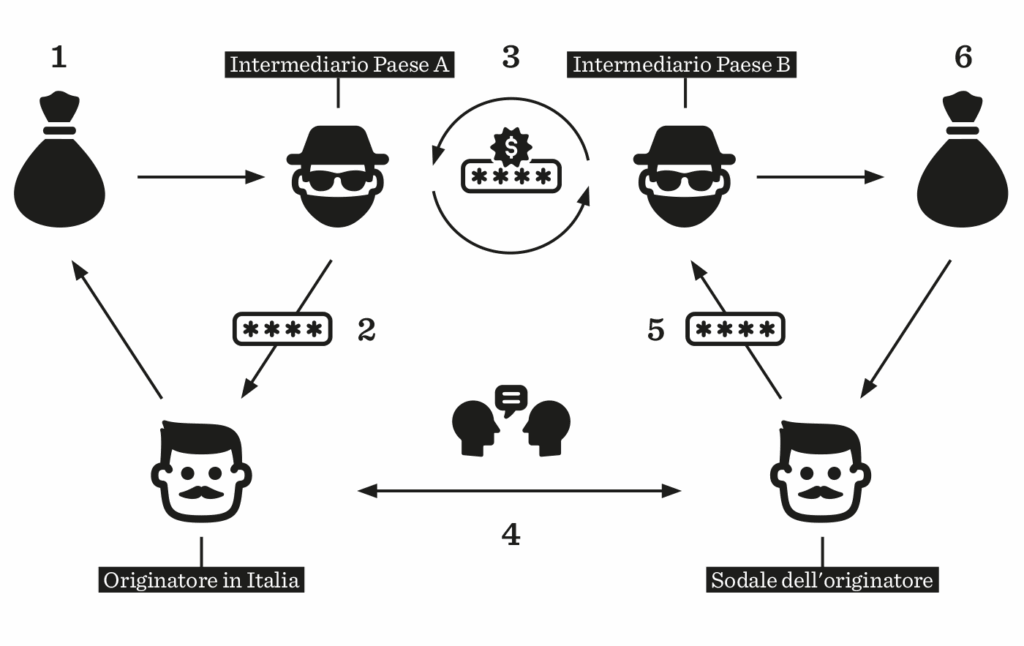

Le varie fasi realizzative si sviluppano secondo il seguente schema:

• l’originatore (sodale dell’organizzazione criminale), in possesso di somme derivanti dalla vendita dei narcotici, conferisce denaro all’intermediario nel Paese ‘A’ e ottiene un codice di pagamento (o codice di transazione);

• l’intermediario nel Paese ‘A’ notifica alla propria controparte nel Paese ‘B’ (chat, telefono, fax o e-mail) l’importo della transazione da liquidare al beneficiario, nonché il relativo codice di pagamento (una particolare espressione in una telefonata; un messaggio contenuto in una mail; una carta da gioco; una parte di una banconota con uno specifico taglio; un convenzionale contrassegno, sigillo o altro segno fisico);

• l’originatore (sodale dell’organizzazione criminale italiana) contatta il proprio beneficiario nel Paese ‘B’ e fornisce il codice di pagamento (o codice di transazione) con cui potrà presentarsi presso l’intermediario nel Paese ‘B’ per ritirare il denaro inviato, al netto dei costi connessi all’operazione che spaziano tra il 2% e il 6% delle somme “riciclate”.

È esemplificativa l’operazione del 2023 condotta dalla Guardia di Finanza di Roma, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, a contrasto del traffico internazionale di sostanze stupefacenti, nel cui ambito è stato riscostruito un traffico di hashish, marijuana e cocaina per circa 545 chilogrammi, sottoponendone a sequestro 267.

È stato accertato che i proventi del narcotraffico, prima della pandemia da Covid 19, venivano riciclati tramite ‘spalloni’ mentre, in seguito, attraverso il ricorso a “servizi bancari” abusivi gestiti da soggetti stranieri.

Nello specifico caso, una volta raccolte le ‘provviste’ veniva assicurato l’anonimato e la non tracciabilità delle operazioni dietro corresponsione di una commissione: per la buona riuscita della ‘transazione’, al soggetto che aveva versato in Italia il denaro veniva consegnato un token che era successivamente comunicato, tramite altri appartenenti all’organizzazione criminale, al broker sito in territorio estero. Una volta accertato che il “codice convenzionale” fornito dal “punto di raccolta” in Italia coincideva con quello noto alla controparte estera, venivano erogate le somme dovute.

Nel complesso, al termine delle attività di indagine sono state eseguite 33 ordinanze di custodia cautelare, di cui 22 in carcere e 11 ai domiciliari, e sequestrati oltre 10 milioni di euro ‘intercettando’ diversi “corrieri di valuta”, soprattutto negli scali aeroportuali, che avrebbero fisicamente trasportato il denaro in territorio estero. L’investigazione descritta è rappresentativa della strategia di contrasto della Guardia di Finanza, basata sull’impegno corale e sinergico dei Reparti specializzati nella lotta alle mafie, che sviluppano le indagini più complesse, e di quelli dislocati sul territorio, che garantiscono quotidianamente un’azione preventiva e repressiva “di prossimità”, soprattutto nelle aree ad alta densità criminale e nelle “piazze di spaccio” anche con l’ausilio delle unità cinofile.

Un’azione che si estende fino ai confini nazionali, tramite le unità dislocate nei porti e negli aeroporti, ma anche oltre, attraverso i Reparti aeronavali che svolgono un ruolo fondamentale nell’attività di contrasto ai traffici internazionali via mare, senza dimenticare il monitoraggio dell’ambiente virtuale, quale nuova frontiera dell’illegalità.

La lotta al traffico di sostanze stupefacenti si articola su precise direttrici funzionali a ricostruire le reti criminali, sovente a vocazione policriminale, e le eventuali ‘saldature’ tra cartelli criminali emergenti e le organizzazioni mafiose tradizionali.

In questo articolato scenario, il mero sequestro dello stupefacente – anche nel caso di carichi quantitativamente significativi – non è sufficiente poiché necessita individuare tutta la “filiera” dei sodalizi, dai membri di livello intermedio a quelli apicali, per disarticolare la catena di comando e la continuità operativa.

Al “contrasto militare” si aggiunge una sistematica e metodica azione di aggressione dei beni illecitamente acquisiti, anche tramite investimenti in immobili e aziende. Con il sequestro degli assetti patrimoniali delle mafie si sottrae loro la linfa vitale per poter prosperare e consolidarsi sul territorio, riaffermando il valore imprescindibile della legalità e del rispetto delle regole, restituendo alla collettività i patrimoni sottratti dall’agire criminale.

Combattere il narcotraffico significa colpire la principale fonte di finanziamento dei business illeciti delle moderne organizzazioni criminali, scalfire il loro potere economico e la capacità di penetrazione nei mercati, interrompendo l’alimentazione dei flussi di denaro sporco e i canali di riciclaggio. Una priorità per la Guardia di Finanza, quale forza di polizia economico-finanziaria del Paese, perseguita tramite l’azione preventiva e repressiva, il coordinamento e l’osmosi informativa con tutti gli altri attori istituzionali, oltreché mediante la cooperazione internazionale, sia di carattere giudiziario sia di polizia.

Testi a corredo immagini:

Questo contributo è tratto dal volume tematico

Il narcotraffico svelato. Reti criminali, sostanze e conseguenze

Ferruccio De Bortoli