Co-fondatore e direttore scientifico ASviS, Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, già Ministro Infrastrutture e Lavoro

Condividi

Lo sviluppo sostenibile non è più una scelta, ma una necessità imprescindibile. Il nostro tempo è segnato da crisi sempre più urgenti e profonde: cambiamento climatico, perdita di biodiversità, disuguaglianze sociali ed economiche in crescita, instabilità geopolitica. In particolare, l’esigenza di adottare modelli di sviluppo che rispettino i limiti imposti dal nostro pianeta richiede risposte concrete e immediate.

Già nel 1987 il rapporto della Commissione Brundtland definiva lo sviluppo sostenibile come quello “che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i propri bisogni”. Con l’adozione dell’Agenda 2030 nel 2015, le Nazioni Unite hanno definitamente chiarito che la sostenibilità si compone su quattro dimensioni, tra loro inscindibili: economica, sociale, ambientale e istituzionale. Un equilibrio complesso che oggi appare gravemente compromesso.

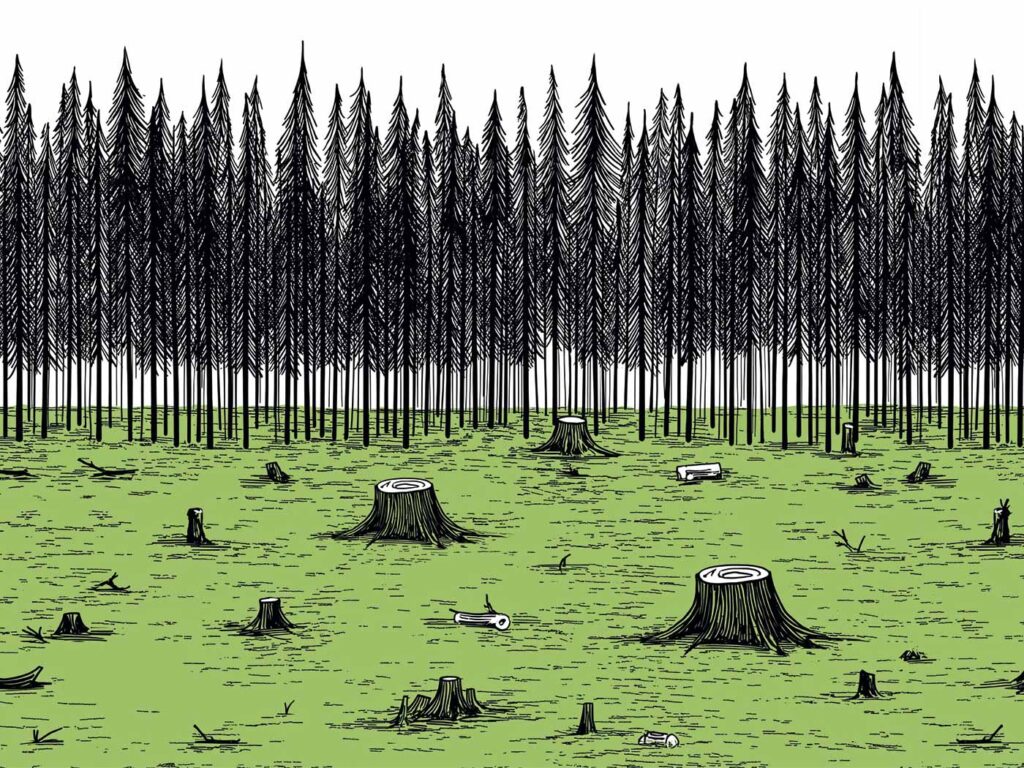

La sostenibilità ambientale fa riferimento alla capacità di mantenere i processi naturali in equilibrio, garantendo così un buono stato di salute dei servizi ecosistemici. Per raggiungere tale obiettivo è necessario un cambiamento radicale nei nostri modelli di produzione e consumo. Non si tratta solo di una questione prettamente ecologica, ma di un’urgenza che tocca da vicino la salute e la sicurezza delle persone. Per fare qualche esempio, ogni anno l’inquinamento atmosferico provoca la morte prematura di circa 300mila europei. La deforestazione e la perdita di biodiversità mettono a rischio la stabilità dei nostri ecosistemi con conseguenze drammatiche sul benessere collettivo.

Per invertire la rotta è essenziale abbandonare i modelli industriali incentrati sull’economia lineare e sul continuo consumo di risorse per promuovere sistemi economici che puntano alla rigenerazione e al riuso dei prodotti. La decarbonizzazione dell’economia, l’efficienza energetica, l’elettrificazione dei trasporti, l’adozione di pratiche agricole sostenibili, la protezione della biodiversità e il passaggio a un modello economico circolare sono tutte azioni che necessitano di una pianificazione strategica e di un impegno congiunto tra istituzioni, imprese e cittadini.

In questo contesto l’abbandono dei combustibili fossili e la crescita delle energie rinnovabili si configurano come una delle misure più essenziali per contrastare la crisi climatica. A tal proposito va sottolineato che il futuro della sostenibilità passa dalla realizzazione di un sistema energetico capace di ridurre drasticamente le emissioni di CO2, in linea con l’obiettivo fissato dall’Accordo di Parigi (mantenere l’aumento medio della temperatura terrestre entro i 2°C, facendo il possibile per restare al di sotto di 1.5°C). Le energie rinnovabili, oltre ad avere un impatto ecologico positivo, presentano anche un potenziale economico significativo: possono generare nuovi posti di lavoro in settori innovativi, contribuendo alla sicurezza energetica dei Paesi, come l’Italia, che sono tradizionalmente dipendenti dalle importazioni di energia.

Nel Rapporto ASviS Scenari per l’Italia al 2030 e al 2050. Le scelte da compiere ora per uno sviluppo sostenibile è stato presentato uno studio condotto in collaborazione con Oxford Economics, dove vengono analizzati quattro scenari per il futuro del Paese. Questi spaziano dallo scenario più ottimistico della Net Zero Transformation a quelli meno favorevoli, come il business as usual e la transizione tardiva, fino all’esito catastrofico derivante dall’inazione. L’analisi dimostra chiaramente che la transizione energetica non è solo una necessità, ma anche un’opportunità: nello scenario migliore, in cui la transizione energetica è accompagnata da forti investimenti sull’innovazione, il Pil crescerebbe, il tasso di disoccupazione si ridurrebbe e il debito pubblico subirebbe una contrazione. Se, al contrario, prevalesse l’inazione, il Pil potrebbe crollare fino al 30%, con conseguenze devastanti sul mercato del lavoro. Queste simulazioni dimostrano che ogni esitazione ad imboccare la strada della decarbonizzazione non fa altro che scaricare sulle generazioni future il costo dell’immobilismo.

Il Rapporto ASviS 2024, L’Italia e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile, fotografa un Paese ancora distante dagli impegni assunti con l’Agenda 2030. Cinque cruciali Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) hanno registrato un peggioramento dal 2010 al 2023: la lotta alla povertà, la riduzione delle disuguaglianze, la tutela degli ecosistemi terrestri, il rafforzamento della giustizia e delle istituzioni, e la cooperazione globale. Oggi 5,7 milioni di italiani vivono in povertà assoluta e quasi un quarto della popolazione è a rischio esclusione sociale. Il 5% delle famiglie più ricche detiene metà della ricchezza nazionale, mentre la metà più povera si divide appena l’8%. Numeri che impongono un cambio di rotta deciso e politiche urgenti per una redistribuzione più equa delle risorse, inclusi interventi su istruzione, occupazione giovanile e sanità. Anche sul fronte ambientale l’Italia si trova in una situazione critica. La temperatura cresce a un ritmo doppio rispetto alla media globale, con effetti evidenti sulla nostra vita quotidiana e sulla qualità degli ecosistemi, minacciati dalla cementificazione e dalla frammentazione del territorio.

Come invertire queste tendenze? Il Rapporto ASviS propone una serie di azioni, alcune di carattere sistemico e altre settoriali. Tra queste risulta fondamentale attuare la Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile 2022, che il governo ha purtroppo dimenticato dopo averla approvata. È essenziale che l’Italia adotti una Legge sul Clima che favorisca l’espansione delle energie rinnovabili e ponga fine all’utilizzo dei combustibili fossili. Si tratta di misure che non intendono solo rispettare gli impegni presi in Europa e su scala internazionale, ma definire anche una visione di lungo periodo che tuteli la giustizia intergenerazionale. Quest’ultimo è un aspetto che deve essere centrale nell’azione collettiva e individuale, come sottolineato anche dalla modifica costituzionale promossa dall’ASviS e votata dal Parlamento nel 2022, che ha inserito tra i compiti della Repubblica la tutela dell’ambiente e della biodiversità nell’interesse anche delle future generazioni, stabilendo inoltre che l’attività economica non può svolgersi in contrasto alla salute ambientale e a quella umana.

In questo contesto, le politiche scaturite dal Green Deal europeo restano una priorità, ma è necessario superare alcune barriere, come quelle legate al mercato dei capitali privati e alla limitatezza del bilancio dell’Unione Europea. Per questo è necessario un impegno congiunto per ampliare la capacità di investimento, ottimizzando l’allocazione delle risorse pubbliche e private. L’UE deve inoltre confermare la propria leadership nell’attuazione dell’Agenda 2030, sostenendo le riforme dell’Onu e delle istituzioni finanziarie internazionali, come previsto dal Patto sul Futuro firmato anche dall’Italia a settembre 2024 in sede Onu. Allo stesso tempo, deve essere pronta ad affrontare la sfida della prevenzione dei conflitti, promuovendo un coordinamento efficace tra gli Stati membri per garantire un futuro di pace e prosperità globale.

In conclusione, lo sviluppo sostenibile non rappresenta solo una sfida tecnica o economica, ma è una questione etica e culturale, che obbliga le istituzioni ad essere coerenti, inclusive e orientate al futuro, grazie a un nuovo approccio integrato che coniughi gli obiettivi ambientali, sociali ed economici. Solo attraverso un cambio di paradigma a ogni livello, compreso quello della governance democratica, potremo superare i ritardi accumulati e trasformare le crisi attuali in un’opportunità per costruire un futuro più equo, giusto e sostenibile.

Questo contributo è tratto dal volume tematico

Giustizia, sostenibilità e transizione verde

Ferruccio De Bortoli